三島・沼津の古道を探る

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

||

|

||

|

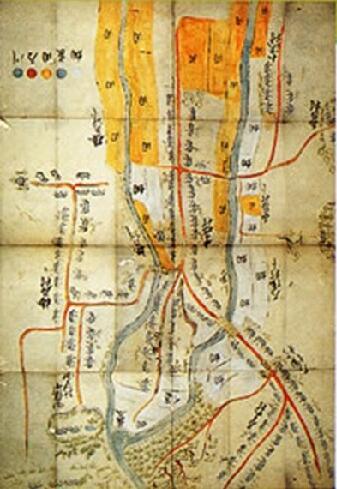

【牧堰まきせき】 牧堰は、鮎壺の滝の300m上流において黄瀬川の水を 分水する堰で、市内北小林地内で取り入れ、ほぼ沼津の 狩野川以北、黄瀬川以西、東間門以東の農業用水として 使われた。 慶長7年(1602)、岡宮東間門以東15ヵ村の組合につ くられ、その後正保年中には門池を補助貯水池としなが ら 397町歩の水田を潤した。 牧堰の水の多寡は農民の生活、生命に直結するもので あったから、干魃時には川下の本宿堰や大岡と沼津宿な どの間で水争いが起き、順番に水を配る番水や夜通し水 路を見張る番小屋が建てられたりしたが、ときには流血の 惨事すら起こることもたびたびであった。 |

|

| 【門池】 黄瀬川を堰き上げた牧堰用水路を補助するために、1645年(正保2年)、灌漑用のため池として竣成したものである。しかし同地には、それ以前にも上津池(かみついけ)という池があったという文献もあります。 1858年(安政5年)には洪水で池が埋没し、浚渫時に安政島がつくられました。 大正期には、土砂の流入により灌漑の機能を果たさなくなっていたが、1923年(大正12年)の関東大震災以降は黄瀬川の水量が減少し、牧堰用水の不足を補う必要が生じた。 静岡県により改良事業が実施されることになり、1930年(昭和5年)竣工した。1968年(昭和43年)から行われた導水路工事等により、池の面積が縮小された。 |

|

|

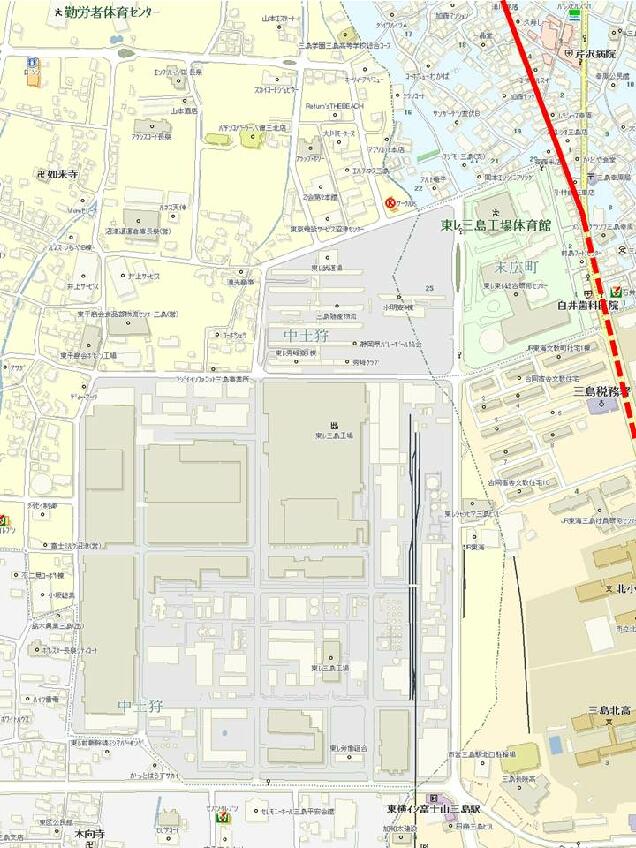

| 【大正14年の大岡村鳥瞰全図を現在の地図に古くからの道を赤線で示しました】 ・・・殆ど現在残っている道路に符合し、位置・形状・方向など正確な鳥瞰図と感心させられました。 当該鳥瞰図により寿橋より西側の根方街道の浅間神社ないし光長寺方面に道が伸びていることが 確認されましたが、現在は上石田インターチェンジにより古い道は埋没してしまい分らなくなってしま いました。 寿橋から東方面の道路は御殿場線踏切の東側で北に曲がっていることが図示されていますが、三 島に辿り着くにはどのルートを歩いたか現在取り調べ中です。乞うご期待。 |

|

| 黄瀬川の古い橋 |

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

三島・沼津の古道を探る