三島・沼津の古道を探る

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

||

|

|

|

| 幸原堰から神池ルート・三島宮川用水(みしまみやがわようすい) 総延長約2km 川幅約1m内外 なお、幸原堰(こうばらせぎ)については現在追跡調査中です。 |

||

|

||

|

||

|

|

|

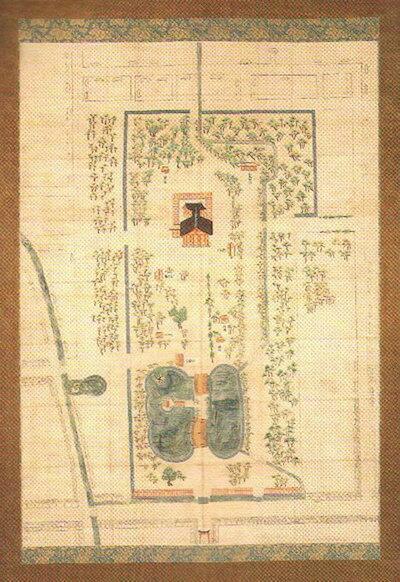

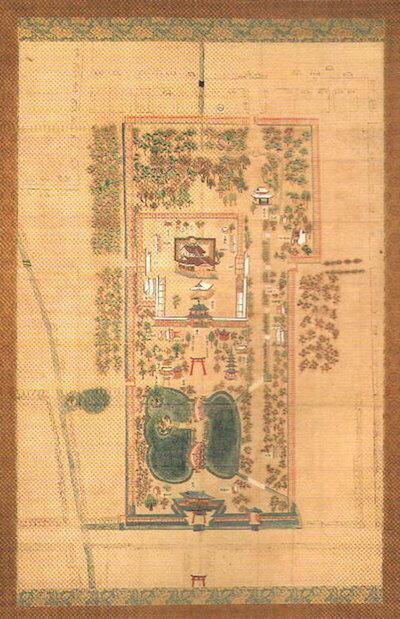

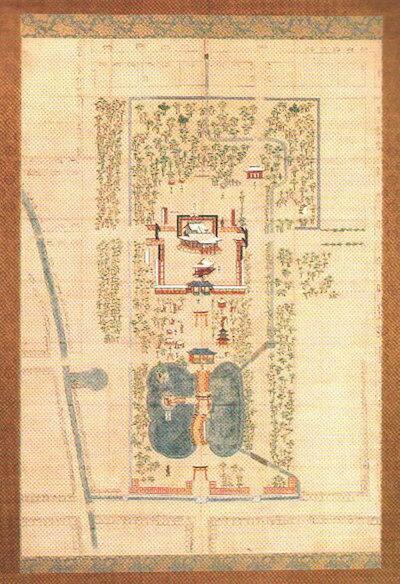

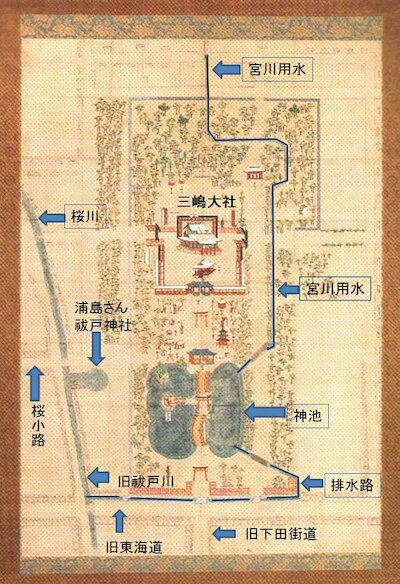

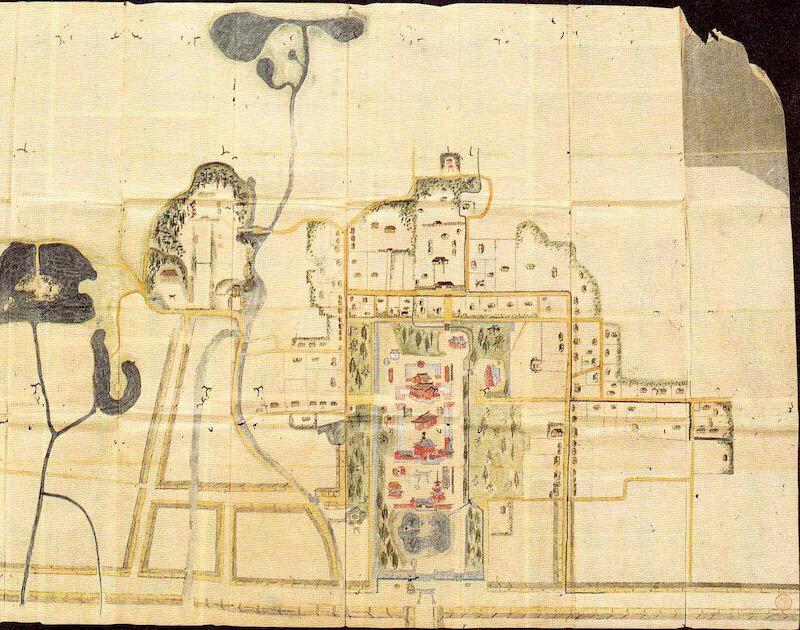

| 神池の歴史を語る江戸時代の絵図 造営図をクリックしますと拡大します | ||

| 1604年・徳川家康三嶋大社造営図 | 1634年・徳川家光三嶋大社造営図 | |

|

|

|

| 1654年・徳川家綱三嶋大社造営図 | ⇒1654年境内絵図の解説 | |

|

|

|

|

||

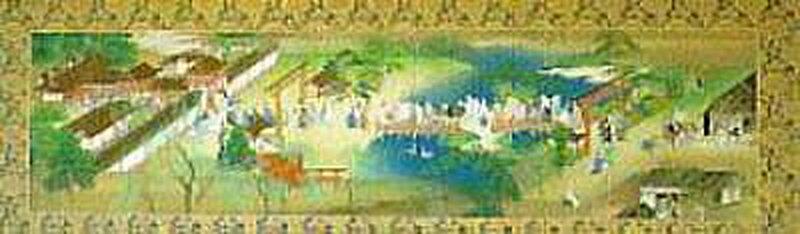

| 幕末(承応期頃)の三嶋大社絵図 絵図をクリックすると拡大します | ||

|

||

|

||

| 三嶋大社(みしまたいしゃ)の神池の歴史 | ||

|

|

|

|

||

| 幸原堰(こうばらせぎ)航空写真 Google Earthより画像作成 | |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

三島・沼津の古道を探る